去年PCIM期间,NE时代与时任博世汽车电子事业部(以下统称博世)中国区总裁Norman Roth博士进行过深度的交流。交流的核心主题是品质和价格之间博世的选择。期间我们交流了博世第二代碳化硅芯片的特点,8英寸碳化硅的进展,以及碳化硅功率模块的技术形式。同时,Norman Roth博士强调了本地化,以及博世对市场的快速响应能力和自身的迭代速度。

在之后的一年时间里,博世的发展印证了我们当时的对话内容。目前,博世第二代8英寸碳化硅芯片已提供客户试跑。同时还首次对外展示了第三代碳化硅芯片技术和嵌入式PCB功率模块产品。

在今年PCIM期间,NE时代再次有幸与博世汽车电子展开对话。对话的嘉宾是德国碳化硅产品负责人和亚洲业务负责人。和去年相比,今年碳化硅行业在继续成长的同时也伴随着更加激烈的竞争。因此这次对话一方面是更新了下博世汽车电子过去一年时间碳化硅领域的进展,更关键是博世继续保持行业领先的底层逻辑来自哪里。

01.

2026年全面升级至8英寸碳化硅,质量控制是关键

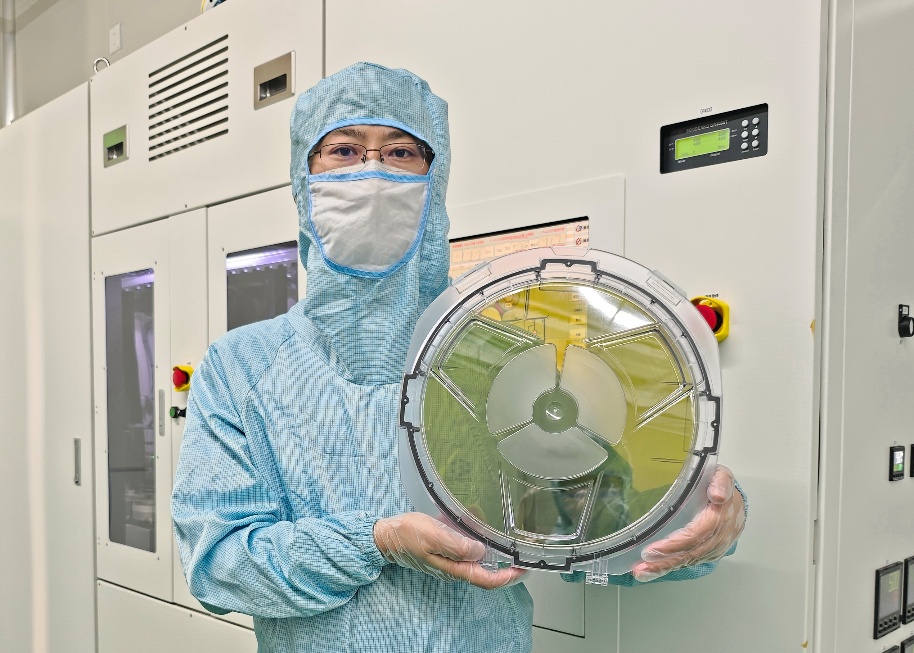

在2024年底,博世已经提供8英寸碳化硅芯片客户试跑,电压平台为750V。今年已推动1200V电压平台碳化硅芯片的客户试跑。博世透露,2026年将完成从6英寸到8英寸的全面升级和量产。

8英寸的核心优势是大幅增加单片晶圆芯片数量产出,是技术降本的重要手段。但8英寸也随之带来新的挑战,主要来自质量缺陷方面。

为此,博世从两个方面着手解决。

一是在材料端。目前博世外延片来自自制,衬底来自外部供应商。事实上碳化硅外延层的缺陷大多来自于衬底位错,主要包括TSD,TED,BPD参数。为此,博世会对上述参数进行严格的检测,确保衬底产品达标。据介绍,在衬底供应商选择上,博世选择的是最优秀的一类衬底供应商中最优秀的衬底产品。

此外,博世还在衬底和外延上使用缺陷表征工具,以实现精确的良率预测,确保致命缺陷及其可能导致的芯片失效可被提前识别。

二是在生产控制方面,博世一方面会复用现有的一些成熟的设备和工艺,另一方面除常规测试之外,会加强对生产过程中的质量管控。据透露,博世拥有一个非常强大的仿真团队,保证整个过程是可以预见的。

02.

第三代碳化硅芯片,打破短路耐量和比导通电阻值(简称RSP)两者兼得的不可能性

从2021年,博世第一代碳化硅芯片实现量产。此后维持2-2.5年的迭代速度,当前量产的为其第二代。目前,第三代碳化硅芯片正在开发中,预计在2026年第一季度左右开始为部分客户送样。

第三代碳化硅芯片最大的特点是RSP性能和短路耐量均得到有效提升。(通常认为,碳化硅RSP和短路耐量不可兼得,这是因为碳化硅开关速度快,导致在短路时更快的积累热量。如果短路电流密度高,则使得器件内部热应力增加,导致短路耐受时间缩短)。

据介绍,博世第三代碳化硅芯片在RSP性能方面,目标相比现有第二代预计降低约20%。同时短路耐量能力提升约10%,实现了两者兼得。此外,高温系数(175℃下芯片导通电阻RDS(on)/常温25℃导通电阻RDS(on))由原来的2.1优化降低至1.8左右。芯片厚度由此前的180微米降低至110微米左右,散热性能进一步提升。

对于背后的原因,博世解释道。

一方面博世从一开始就坚持双通道沟槽型技术路线。相比于平面型,双通道沟槽型可显著减小元胞面积,实现更低的比导通电阻,提高功率密度。同时,博世在JFET区通过离子注入的工艺来精确形成,进而帮助降低饱和电流,意味着短路耐量进一步提升。针对高温系数,博世额外优化了沟槽结构,进一步优化了JFET电阻。

当然,最重要的原因,博世在产品升级的过程中,并不会牺牲某项参数,而是实现全方位优化。这一点可使得博世能够更加灵活的服务客户。

博世透露,这个产品思路会在后续的第四代及第五代碳化硅芯片中继续体现。

除上述提升外,第三代碳化硅芯片还支持直接集成电流传感器和温度传感器,进行电流和温度检测,用作器件和系统保护。

03.

嵌入式功率模块,虽尚未明确量产时间,但正在积极推进

对于当前大火的嵌入式功率模块技术,博世表示,得益于其突出的性能优势,典型如功率密度,存在一定的可能颠覆现有的模块技术。但不可忽视的是该技术方案的挑战,如热性能、制造能力和可靠性方面,在当下为其未来发展带来了一定的不确定性。

博世早在10年前就开始嵌入式模块技术方面的研究。从最初的低压领域,目前逐步过渡到高压领域。在PCIM现场,博世也同步展示了其嵌入式功率模块样品(为兼容现有电控方案,目前嵌入式模块为pin to pin)。

对于未来的量产计划,博世表示尚未明确。但可以肯定的是,博世会积极推动嵌入式功率模块的量产。得益于博世自制芯片,因此可以提供芯片-模块的全方位解决方案。可以确定的是,在2027-2028年,博世将推出基于第三代碳化硅芯片的铜金属化碳化硅芯片,替代现有DTS技术,尤其适用于嵌入式功率模块技术。同时,博世表示,很欢迎产业链合作伙伴与博世合作开发。

04.

以市场为导向,以客户为中心,加强全方面竞争优势

技术之外,当前车载碳化硅行业最大的挑战其实在于降本的压力以及技术方案的多元化。

博世认为,当前价格的压力主要来自于供需不匹配。但从长期来看,随着供需的逐步平衡,价格下降的压力会随之放缓。

在这个过程中,博世追求的是性能和价格的一个平衡。即在保持价格竞争力的同时,会持续提升质量、可靠性这些性能指标。

博世透露,在具体的产品定义方面,博世在前期会广泛收集客户的需求,根据客户的需求,结合博世的技术架构,进行新一代产品方向的调整。

以第三代碳化硅芯片为例,比如,如客户已有的方案中,采用的是一个低频的驱动方案,更关注芯片的短路耐量指标。而如果采用的是一个高频的驱动方案,则更关注RSP指标。博世都可以相应优化满足。

另外便是碳化硅模块方案的选择。目前灌胶、塑封方案的需求广泛存在。博世表示,这是一个开放性的话题,最终的趋势目前尚未明确,塑封、灌胶都有客户需求。为此,博世选择的是两种技术路线并行提供。

本次PCIM期间,博世同时展示了基于灌胶工艺的CSL模块方案,以及基于塑封方案的PM6塑封方案。同时,还推出了成本优化后的PM6方案,即PM6.2。

除此之外,博世还提供栅极驱动方案供客户选择。该芯片方案可智能调节驱动电流,实现对不同工作场景的动态自适应控制,以应对碳化硅高速开关过程中常见的过冲与切换损耗问题。据博世方面介绍,在标准双脉冲测试中,EG120 的开关损耗最高可降低约 90%;PCIM现场展示的参考逆变器样机中,系统峰值效率达到99.6%。

除了产品与技术迭代外,博世也在持续深化其半导体业务的本地化布局。不仅是生产环节的本地化,更是涵盖研发、工程、质量、供应链与客户支持在内的“端到端”的能力建设。

在研发端,博世已在中国建立了覆盖SiC模块开发与验证的专业团队,与德国形成“双中心协同”模式。确保快速响应本地客户的项目节奏和需求。

在制造与供应链端,博世的模块装配、封装验证与系统测试等环节正逐步本地化。并与优质的中国衬底材料厂商展开合作,共同提升碳化硅产品竞争力。

中国做为全球新能源汽车渗透率最高、增长最迅速的地区,博世通过产品到解决方案的快速迭代,支持本地客户多样化的需求。这种“技术+市场”的双引擎驱动模式,使博世在全球 SiC 市场竞争中兼具技术深度与响应速度,为其在未来高压电驱系统领域保持领先奠定了坚实基础。

沪公网安备31010702008139

沪公网安备31010702008139